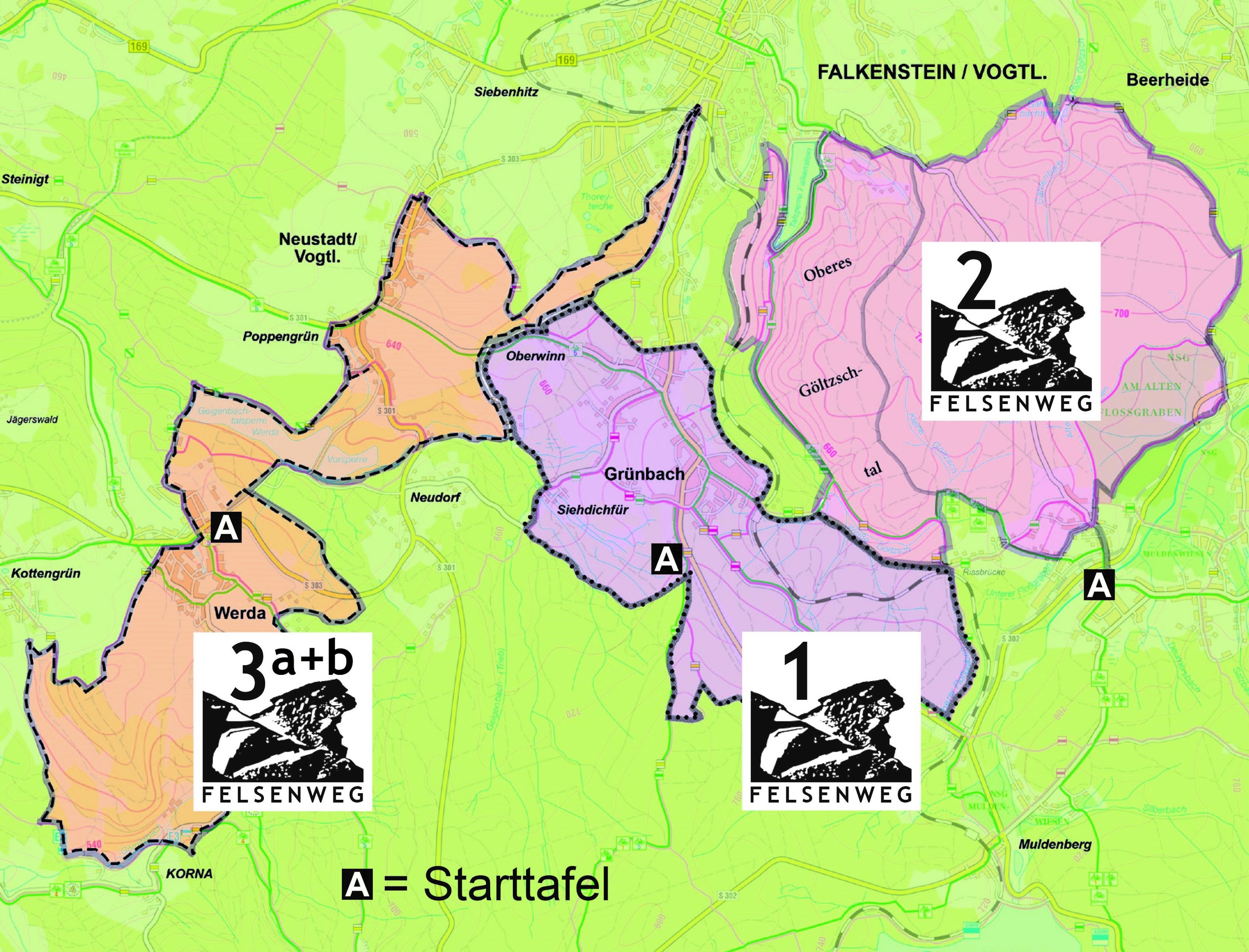

Die Felsenwege - Drei Wanderrouten im Zeichen des Löwenkopfes

Jahrhundertelang gegangene Wege prägen unsere Kulturlandschaft, immergrüne Wälder wechseln urig heimelig mit offenen Blicken auf Felsenformationen und in die Weiten des Vogtlandes – Hier finden Wanderer, Familien mit Kindern aber auch geologisch und historisch Interessierte drei vielgestaltige Touren in der Länge zwischen 14 und 27 Kilometern.

Im Zeichen des Löwenkopfes gewähren die drei verschiedenen Wanderrouten des Felsenweges einen Einblick in die geologischen Besonderheiten der Region „Falkenstein-Sagenhaftes Vogtland“. Neben der Ausschilderung und deren Ergänzung mit Hinweisen zu Angeboten in der näheren sowie weiteren Umgebung geben elf Informationsstationen entlang des Wanderweges den Besuchern konkrete Erläuterungen zu den Felsen bzw. Sehenswürdigkeiten (geologische Entwicklung, Historisches, Aussichtspunkte uvm.).

Download Flyer Felsenweg (PDF)

Felsenweg 1

Felsenweg 1 im Geoportal des Vogtlandkreises:

Link öffnen (neues Fenster) oder den QR-Code scannen.

Länge:

15,7 km

Ausgangspunkt:

Wanderparkplatz/Skihütte Grünbach

Verlauf:

Von der Starttafel vorbei am Kleinen Affenstein und Großen Affenstein (Reste 500 m links im Wald), Musikantensteig, Sagenstein, Rinnelstein, Rehhübel, Allwetterloipe (nach 300 m links die Bundesstraße überqueren), Alter Fronweg nach Muldenberg, Oberer Floßgraben, Hammerbrücke/Ortsteil „Rißbrücke“, „Rißfälle“, Einkehr „Bauernschänke“, Alter Mühlgraben, Elsenfelsen, Dammwildgehege, „Nordic Park“, Druckersmühle, Bahnhof Grünbach, (zurück Wanderparkplatz möglich), Genesenstein, (Abstecher zum Schwarzen Stein: Mönchsfelsen – Kinderspielplatz– möglich) Wendelstein (Löwenkopf), Scheibenhäuser, Siehdichfür, alter Mühlteich, Obersiehdichfür, Hiefengustelsweg, zum Ausgangspunkt Wanderparkplatz Skihütte Grünbach.

Einkehrmöglichkeiten: Alle Angaben ohne Gewähr. Bitte vorher anrufen!

Hammerbrücke:

Bauernschänke, Tel. 037465 61 42, Do Ruhetag

Muldenberg:

Haus Muldenberg, Tel. 037465 62 07, Mi+Do Ruhetag

Flößerstube, Tel. 037465 67 64, Mo Ruhetag

Pension Bergschlößchen Tel. 037465 6827 Die + Mi Ruhetag

Grünbach:

Bayerischer Hof, Tel. 03745 78 97 6 0

Turnhalle, Tel. 03745 751838, Mi Ruhetag

Infotafel 2: Floßgrabensystem

Floßgrabensystem - Oberer Floßgraben und „Rißfälle“

Schauflößen in Muldenberg (Bildquelle: Flößerverein Muldenberg)

Der Flößerverein Muldenberg, 1993 gegründet, hat die in Vergessenheit geratene Brennholzflößerei wiederbelebt. Beim jährlich stattfindenden Flößerfest wird die Scheitholzflößerei vorgeführt. Weitere geschichtliche Informationen sind im Flößerpark in Muldenberg nachzulesen.

Ingenieurtechnisches Denkmal von 1578 / 1579

Ein altes technisches Denkmal – der Obere Floßgraben, auch „Riß“ genannt, befindet sich hier an der Grenze zwischen Hammerbrücke und Grünbach.

Er wurde 1578/79 von Menschenhand geschürft. In schwerer körperlicher Arbeit musste der Graben in das Gestein hineingearbeitet werden.

Am Ende des Oberen Grabens wurden von 1579 bis 1584 die heutigen „Rißfälle“ in den Fels getrieben. Sie sind die einzigen Wasserfälle des Vogtlandes. Die „Rißfälle“ waren für den Holztransport wichtig, um den Höhenunterschied bis zum Tal zu überwinden.

Auf diesem Transportweg über die Göltzsch und Weiße Elster wurde das Holz bis nach Greiz geflößt und von dort aus weiter bis zu den Salinen im Leipziger Raum und in Halle. Alten Chroniken zufolge wurde der Floßgraben 1584 das erste Mal zum Flößen genutzt. Mit der Entwicklung des Transportes auf Schienen ging die Flößerei auch hier auf dem Oberen Floßgraben 1874/75 zu Ende.

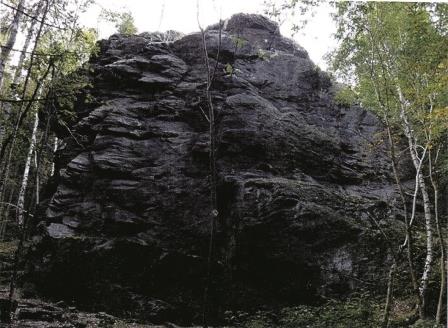

Infotafel 3: Kleiner Affenstein

Kleiner Affenstein - Teil eines markanten Felsenzuges

Steinbruch am Großen Affenstein Mai 1959 (Bildquelle: Archiv Alfred Leonhardt)

Vom Hohen Stein (Tschechien) bis zum Bendelstein (Auerbach)

Der Kleine Affenstein ist, wie alle anderen Steine rund um Grünbach, aus Grauwackenquarzit. In seiner unmittelbaren Nähe befand sich früher auch der Große Affenstein.

Da aber dieser Naturstein ein gesuchtes Material für den Straßenbau und andere Bauvorhaben war wurde dieser, trotz des Widerstandes der Naturschützer, als Mauer- und Schottergestein geopfert.

Bereits Ende der 1920er Jahre war am Großen Affenstein ein Steinbruch entstanden. Für den Bau einer befestigten Straße von Grünbach nach Muldenberg wurde Schottergestein benötigt. 1952 hatte die damalige SDAG Wismut den Großen Affenstein weiter abgebrochen und als Packlager für Straßen zu den Wismut-Gruben verwendet.

1961 wurden die noch verbliebenen Reste gesprengt.

Der Name Affenstein hat nichts mit diesem Tier zu tun. In alten Karten findet man ihn als Uhustein. Möglich ist, dass der Uhu hier reichlich Nistgelegenheiten gefunden hat.

Den Eulenvogel Uhu haben die im Mittelalter eingewanderten Oberfranken als „Auff“ bezeichnet und so wurde aus dem „Uhustein“ der „Auffenstein“. In der Mundart der Vogtländer aber gibt es kein „au“ (z. B. Frau = vogtl.: Fraa). So nannten sie ihn Affenstein.

Infotafel 4: Obersiehdichfür

Obersiehdichfür - Zwischen Grünbach und Neudorf

Obersiehdichfür: Flurstück R. Hoyer.

Die Häuser bewohnten dann noch die Arbeiter der Talsperre, später verschwanden sie nach und nach. Heute kann man noch Mauerreste im Wald entdecken. (Bildquelle: Ortschronik Grünbach)

Ehemalige Besiedlung im Talsperreneinzugsgebiet

Die Besiedlung Obersiehdichfürs begann nach dem Bau der „Schwarzmühle“ 1555 als Mahl- und Schneidemühle.

Caspar von Trützschler hatte dies einem Lorenz Mendel aus Poppengrün erlaubt. Neben dem Erstbesiedlungsraum „nahe dem grünen Bächel“, entstanden auch hier in Obersiehdichfür die ersten Häuser.

Der Name ist sicher auf die dunklen und dichten Wälder sowie den morastigen Boden zurückzuführen.

Eine Sage erzählt foldendes: Als 1632 schwedische Reiter plündernd und brandschatzend hier durchzogen, fragten sie eine alte Bewohnerin, wo denn der Weg nach Schöneck sei. Die Frau ahnte wohl, dass dies nichts Gutes für die Schönecker bedeutete und schwieg. Erst als man sie bedrohte

und ihr Haus anzündete, beschrieb sie den Weg. Aber nicht den eigentlichen, sondern einen Weg, der ins Moor führte und rief ihnen noch zu: „Sieht eich four!“

Das Wiesen- und Ackerland sowie der Wald von Obersiehdichfür wurden mit dem Bau der Geigenbach-Talsperre (1906-1910) zum Wassereinzugsgebiet erklärt.

Infotafel 5: Scheibenhäuser

Scheibenhäuser - Mundart: „Scheimhaiser“

Gasthaus zum Steinpilz (Bildquelle: Ortschronik Grünbach)

Folgender Vers, der sich über dem Eingang der Gaststube befand, grüßte die Einkehrenden: „Ein glücklich Los ist dem beschieden, der ferne vom Gewühl der Stadt, im einsamen stillen Waldesfrieden ein trautes Heim gefunden hat.“

Warum „Scheibe“ hier ein Flurname ist

Die vier Anwesen, abseits vom Verkehrslärm, befinden sich in der Geigenbachtalaue. Die Häuser gehören flurmäßig zu Neustadt, wirtschaftlich (Bahn) und schulmäßig zu Grünbach (früher zu Poppengrün).

Obwohl sich die Häuser im Einzugsgebiet der Geigenbach-Talsperre (Werda) befinden, konnten sie sich behaupten.

Über die Gründung dieser Ansiedlung ist leider urkundlich nichts festgehalten, ebenso darauf, dass der Name der Ansiedlung etwas mit Scheibenschießen zu tun habe.

„Scheibe“ stellt von Anfang an einen Flurnamen dar, ein flaches, ebenes Stück Land inmitten von bewaldeten Hügeln und Bergen.

Der Weg von den Scheibenhäusern zur Neustädter Straße wird „Scheibenknock“ genannt. Knock bedeutet so viel wie ein steiler Anstieg. In den zwanziger Jahren befand sich in einem der Häuser ein beliebtes Ausflugslokal für Grünbacher und Falkensteiner, „Der Steinpilz.“

Infotafel 7: Druckersmühle

Druckersmühle - Zwischen Grünbach und Falkenstein

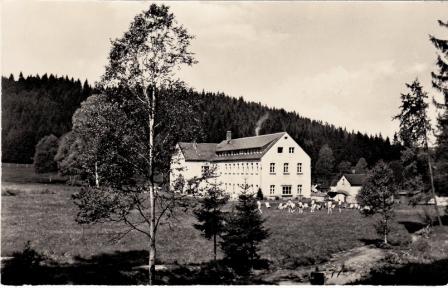

Die Mühle diente in den 1950er Jahren als Ferienheim (Bildquelle: Archiv Ortschronik Grünbach)

Wechselvolle Geschichte im Göltzschtal

Im Jahre 1595 erstmalig in Urkunden erwähnt, befand sie sich als Brett- und Schneidemühle im Besitz der Herren von Trützschler. Sie ließen das hier geschlagene Holz auch gleich verarbeiten. Im Laufe des 18. Jhd. wurde sie in eine Mahlmühle umgewandelt.

Ein Müller und Drucker aus Grünbach ließ die in Falkenstein hergestellten Gewebe bedrucken. Den Besitzer nannten die Grünbacher „Drucker“ und so entstand der Name Druckersmühle. 1889 verkaufte der letzte Müller; Friedrich August Müller, die Mühle an den Kaufmann Ernst Siegel. Er ließ neben ihr eine Holzstoff- und Papierfabrik errichten. Von da an wurde das Anwesen auch „Siegelsmühle“ genannt.

Das alte Mühlengebäude, nun als Stall und Kutscherwohnung genutzt, wurde zwischen 1928 und 1932 abgebrochen. Bis 1945 brachte dieses Grundstück eine wechselvolle Geschichte hinter sich. So wurde die Fabrik u. a. ab 1939 zu einem Rüstungsbetrieb.

1950 erfolgte der Umbau zu einem Ferienheim der Gewerkschaft. 1986 wurde der Urlaubsbetrieb eingestellt, das Gebäude abgerissen. Ein Wirtschaftsgebäude ist nach 1990 für Wohnungen umgebaut worden.

Infotafel 10: Floßgrabensystem (Teil 1)

Das hiesige Floßgrabensystem als Bestandteil der „Elsterflöße“ (1)

Die einst in unseren Wäldern errichteten Floßanlagen führen teilweise heute noch Wasser, sind zu einem Großteil noch sichtbar und haben mit ihren so genannten „Rissen“ eindrucksvolle Einschnitte im Gelände hinterlassen.

Sie setzen sich in der Reihenfolge ihrer Erbauung aus folgenden Hauptgräben zusammen:

- dem oberen Floßgraben – mit Verlauf von der Roten Mulde (Abzweigstelle innerhalb der heutigen Talsperre Muldenberg) über den „Kleinen Riß“ und die „Rißfälle“ zur Weißen Göltzsch;

- dem unteren Floßgraben – mit Verlauf von der vereinten Roten und Weißen Mulde (Abzweigstelle unterhalb der heutigen Sperrmauer) am hiesigen Standort vorüber und über den „Großen Riß“ zur Roten Göltzsch;

- dem „Kiel-Floßgraben“ – mit dem heute noch gut sichtbaren Verlauf vom Floßteich bei Mühlleiten auf der Südseite des Kiels entlang, über die beiden „Saubach-Risse“ und den Saubach (am Sauteich vorbei); weiter ging diese Flöße im heute überstauten Bereich der Talsperre über die Weiße Mulde bzw. einen künstlichen Verbindungsgraben zur Roten Mulde bis zum Beginn der vorgenannten Floßgräben. Dazu kamen insgesamt 10 teilweise noch bestehende Floß-Teiche und mehrere Anschluss-Gräben.*

* Dieses Grabensystem war Bestandteil der weit verzweigten „Elsterflöße“, die sich sowohl auf der Weißen Elster in Verbindung mit dem großen Elsterfloßgraben zwischen Zeitz und Leipzig abspielte, als auch in mehreren ihrer Seitentäler, wie der Pleiße (mit dem Werdauer Wald), der Göltzsch (Weiße und Rote Göltzsch) und dem Schwarzbach (Landesgemeinde bei Erlbach).

Und obwohl die Anlagen hier bei uns nur den über die Göltzsch verlaufenden Teil der Flößerei unterstützten, so stellten sie doch zweifellos den eindrucksvollsten Abschnitt der gesamten „Elsterflöße“ dar, indem sie die Einzugsgebiete der drei großen Flüsse Weiße Elster, Zwickauer Mulde und Eger miteinander verbanden.

Die Geschichte ihrer Entstehung geht ins 16. Jahrhundert zurück und „Abwägung“ und Bau dieser Grabenanlagen stellen unter den damaligen Bedingungen außergewöhnliche Leistungen dar.

1563 – 1586 Regierungszeit des Sächsischen Churfürsten August I, dem „Vater der Elsterflöße“: Durch die Salzgewinnung (Salinen) im Raum Halle und den Brennholzbedarf der großen nordsächsischen Städte wie Leipzig entstand ein riesiger und ständig wachsender Rückstand bei der Holzlieferung, der allein durch die Waldbestände in den Tälern der Weißen Elster nicht ausgeglichen werden konnte. So rückten auch die ausgedehnten Waldgebiete hier am Oberlauf der Zwickauer Mulde in den Mittelpunkt des Interesses und weckten die Begehrlichkeit des Churfürsten und seiner Floßsachverständigen. Mit der „Scheitholz-Flößerei“ und dem Bau von Floßgräben über die Wasserscheide zwischen Mulde und Elster schuf man schließlich die technischen Voraussetzungen, auch diese Holzbestände auf die Göltzsch und die Weiße Elster zu bringen.

1578/1579 Bau des oberen Floßgrabens, der ältesten Grabenanlage in unseren Wäldern: Nachdem der „Oberaufseher aller Flößen selbst“, der Landjägermeister Paul Gröbel, zusammen mit dem Floßmeister Nicol Lippolt zum Eibenstock die Örtlichkeit besichtigt hatte, war man überzeugt, einen gut funktionierenden Graben über die Wasserscheide beim heutigen „Kleinen Riß“ auf die Weiße Göltzsch zu bringen, wenn man diesen von der Roten Mulde abzweigt und gleichzeitig einen Verbindungsgraben zur Weißen Mulde schafft, um ausreichende Wasserreserven zur Verfügung zu haben.**

** Erbauer des Grabens war Lorenz Fritzsch, der alte Schösser der Edlen von der Planitz zu Göltzsch und Besitzer des Hammergutes Niederauerbach. Er wurde unterstützt von Martin Zöbisch, dem „... reutenden Forstknecht ....“ (Oberförster) zu Georgengrün, der die Aufsicht über die Arbeiten zu führen hatte. Aufgrund von Schwierigkeiten beim Bau erhöhten sich die ursprünglich veranschlagten Kosten von 650 fl. (Florentiner Gulden) um über 347 fl., die der Churfürst erbarmungslos von Lorenz Fritzsch zurückforderte, so dass dieser verarmte und sein Hammergut verlor.

Nach Fertigstellung des Grabens verzögerte sich die Flößerei noch einige Jahre aufgrund von Fehlversuchen und ständig erforderlichen Nachbesserungen, da man offensichtlich nicht genügend Erfahrungen mit der Überwindung solcher Steilabschnitte wie dem der „Rißfälle“ besaß. Auch fehlte es an Floßteichen, mit denen man den Grabenzufluss regulieren konnte.

1584 Nachweislich wird in diesem Frühjahr erstmals auf dem Graben geflößt. In einem Bericht des Oberaufsehers Georg Hanß von Berbisdorf an Paul Gröbel heißt es: „... Auffem Muldengraben haben wir den 28. Martii Eingeworffen und ist aufem graben ser wol herfurgangen ....“. Während es also auf dem eigentlichen Floßgraben gut lief, werden im weiteren Bericht große Schwierigkeiten auf dem Steilstück der heutigen „Rißfälle“ und Verlandungen des anschließenden Flachstückes zur Weißen Göltzsch bezeugt.

1586 Peter Ficker aus Steinpleis, der spätere Gründer mehrerer Hammerwerke in unserem Gebiet, wird neuer Churfürstlicher Floßmeister und Aufseher über die Flößerei. Er lässt vermutlich bereits in diesem Jahr das alte „Grabenhaus“ am Beginn des oberen Floßgrabens bauen.***

*** Das erste hiesige „Floßhaus“ und Vorgänger der späteren „Muldenhäuser“, 1591 ist es nachweislich bereits vorhanden.

Infotafel 10: Floßgrabensystem (Teil 2)

Das hiesige Floßgrabensystem als Bestandteil der „Elsterflöße“ (2)

1587 - 1597 Die durchschnittliche Floßleistung auf der Göltzsch wird für diese Zeit mit jährlich 816 Klafter (2.700 m3) Scheitholz angegeben und liegt deutlich unter den Erwartungen der Floßverantwortlichen. Man ist sich bereits im Klaren darüber, dass der obere Floßgraben allein nicht ausreicht und ein zweiter Graben benötigt wird, mit dem auch die ausgedehnten Wälder weiter muldenabwärts erschlossen werden können.

1590 – 1598 In diesen Jahren erfolgten Voruntersuchung, „Abwägung“* und Bau des „Neugrabens“, dem hier sichtbaren unteren Floßgraben, der unterhalb vom „Grabenhaus“ und dem Zusammenfluss von Roter und Weißer Mulde begann und über die heutige Hammerbrücker und Friedrichsgrüner Flur und den „Großen Riß“ zur Roten Göltzsch führte.

* „Abwägung“ und Bau dieses Grabens sowie die Flößerei auf der Roten Göltzsch sind auf der Tafel „Der untere Floßgraben“ beschrieben, die sich in Fließrichtung etwa 500 m nördlich von hier befindet.

1591 Parallel zur „Abwägung“ des geplanten „Neugrabens“ legte man zur Verbesserung der Floßbedingungen des oberen Grabens erste Floßteiche an, und zwar nahe der Quelle der Weißen Mulde bei Kottenheide den „oberen Muldenteich“ und im Quellgebiet der Roten Mulde den „Neuwaldteich“.

1604 Die für dieses Jahr bezeugten schweren Unwetter richten auch ausgiebige Schäden am oberen Floßgraben an, insbesondere im Steilstück „...do der Graben übern Berck in die Göltzsch feldt ...“, also im Bereich der heutigen „Rißfälle“. Peter Ficker benennt an anfallenden Reparaturkosten unter anderem „...6 fl. (Florentiner Gulden) den Berckleutten und handt arbeiter und 1 ½ fl. vor Eisern gezeuge ...“.

1610/1611 Der untere Floßgraben wird an seinem Abzweig von der Mulde in östlicher Richtung durch den „Silbergraben“ in Verbindung mit „Silberwehr“ und „Silberteich“ erweitert. Gleichzeitig entstehen im Einzugsgebiet der Weißen Mulde der „Neuteich“ (im Stauraum der heutigen Talsperre) und der „Sauteich“ am Saubach.

1630 – 32 Die Errichtung des „Kiel-Floßgrabens“ als letztem Hauptgraben fällt mitten in die Zeit des „Dreißigjährigen Krieges“ (1618-1648), was nur deshalb möglich ist, weil Sachsen bis 1632 weitestgehend von den unmittelbaren Kriegswirren verschont bleibt. Finanzierung und Erbauung obliegen einem viergliedrigem Konsortium unter Leitung von Jobst Christoph Römer, dem damaligen Churfürstlichen Oberforstmeister und Oberaufseher der „Saale- und Elster-Flöße“. Am 10.Mai 1630 beginnt der Markscheider Hanns Brandt aus Freiberg mit Wasserwage, Wagestäben und sonstigen Instrumenten vom Ursprung des „Lautteren Seifen“ aus (Quelle des Steinbaches südlich von Mühlleithen auf der Südseite des Kammes), 5 Tage lang den Graben an den steilen Südhängen des Kiels „abzuwägen“.**

** Unterstützung erhält er vom damaligen Floßmeister Hans Abel Ficker (Sohn Peter Fickers) und dem Falkensteiner Bürgermeister Hannß Heroldt. Da er aber an der Wasserscheide Eger / Mulde zu hoch über dem Sauteich ankommt, muss er am 19. Mai nochmals in umgekehrter Richtung „verwägen“, indem er die „Wage“ über dem Sauteich „… umb ein gut theil tieffer …“ anschlägt. Nun ist der Grabenverlauf mit einer Länge von 850 Schnuren = ca.7,15 km gefunden. Der Bau der Anlage beginnt 1631, und trotz großer Schwierigkeiten durch das „abhängige“ und „wasserfällige“ Gelände sowie durch hinderliche „Steinfelsen“ und auch wegen des hohen Dammes des Floßteiches am Grabenbeginn beim „Lautteren Seifen“ ist besagter Floßteich bereits 1631 und die gesamte Grabenanlage 1632 fertig.

1633 Beginn der Flößerei auf dem neuen Graben, wobei man offensichtlich aus den Schwierigkeiten in den „Rissen“ der anderen Floßgräben gelernt hat. Im Steilstück zwischen Wasserscheide und Saubach werden nun zwei parallele Gräben angelegt, wobei jeweils einer beflößt und der andere ausgeräumt wird. Nur so lässt sich heute der sichtbare „doppelte Saubach-Riß“ erklären. Der verbleibende Höhenunterschied zum Saubach wird mittels einer hölzernen „Floßrutsche“ überwunden, danach wird die Flöße vom Sauteich unterstützt.

1862 Nachdem die hiesigen Floßgraben-Anlagen noch durch einige weitere Floßteiche ergänzt worden waren, kam es zur Einstellung der „Elsterflöße“ aufgrund des Baus der sehr viel wirtschaftlicheren Eisenbahn. Mit dem späteren Bau der Bahnlinie zwischen Falkenstein und Schöneck wurde auch ein Großteil des oberen Floßgrabens zerstört.

1920 – 25 Der Bau der Talsperre Muldenberg führt dazu, dass der interessanteste Abschnitt der Floßanlagen im Kreuzungsbereich der Zwickauer Mulde entweder im Bereich der Staumauer zerstört oder innerhalb des Stausees unter Wasser gesetzt wird.

1985 Der „Kiel-Floßgraben“, der inzwischen sein Wasser aus dem Einzugsgebiet der Eger der Talsperre Muldenberg zuführt, wird mit einer Kunststoff-Flutrinne restauriert. Damit ist er heute der noch besterhaltene Graben des hiesigen Floßgrabensystems.

Zusammengestellt von Rainer Schwalbe (Stand März 2015)

Infotafel 11: Unterer Floßgraben (Teil 1)

Der Untere Floßgraben als Bestandteil der einst in unseren Wäldern errichteten Floßanlagen (1)

Der 2012 rekonstruierte Abschnitt des unteren Floßgrabens wurde aus Gründen des Hochwasserschutzes mit einem Sohlgefälle von 0,2 % angelegt und ist deshalb am hiesigen Standort wesentlich tiefer als der viel flachere ursprüngliche Graben. Dieser führte vom ehemaligen „Grabenhaus“ im Bereich der heutigen Talsperre Muldenberg über eine Länge von 878 Schnuren (7,024 km) zur Wasserscheide zwischen Zwickauer Mulde und Weißer Elster beim „Großen Riß“, über den er in die Rote Göltzsch einfiel. Er diente der Scheitholz-Flößerei ins Sächsische Tiefland und seine Geschichte reicht als Bestandteil der sogenannten „Elsterflöße“ bis ins 16. Jahrhundert zurück. Die ältesten Flößerei-Nachrichten unseres Gebietes stammen von den Trützschlern, den ehemaligen Besitzern der hiesigen Wälder, die versuchten, sich an der Brennholz-Flößerei auf der Mulde für die Stadt Zwickau zu beteiligen.

1528/29 Überliefert sind ein Holzliefervertrag zwischen Georg Trützschler zum „Falkensteyn“ mit dem Zwickauer Bürgermeister sowie ein Gerichtsstreit mit den auf Schwarzenberg sitzenden Herren von Tettau, die „... dye mulda beym eybenstock sollen verhauen haben...“, also den Fluß bei Eibenstock abgesperrt hatten, um „Floßzoll“ zu kassieren.

1542 Jörg Trützschler zum Falkenstein bietet sich dem Rat der Stadt Zwickau erneut an: sein Bruder, Willhelm uf Elefeld, sein Vetter Hildebrand uf Oberlauterbach und er „...seund willens, etliche Scheitholz ufs Wasser zu flößen...“. In der Regierungszeit des Sächsischen Churfürsten August I (Vater August, 1563 – 1586) war besonders im nordsächsischen und sachsenanhaltischen Tiefland riesiger Bedarf an Brennholz für die dortigen Salinen (Salzgewinnung im Raum Halle/Merseburg) und die Brennstoffversorgung der großen Städte (Leipzig) entstanden, die durch die Holzvorräte im Einzugsgebiet der „Weißen Elster“ auf Dauer nicht abgedeckt werden konnten. Als man mit der „Scheitholz-Flößerei“ eine technische Möglichkeit gefunden zu haben glaubte, auch das Holz aus den riesigen Wäldern im Einzugsgebiet der oberen Zwickauer Mulde über die Göltzsch auf die Weiße Elster zu bringen, befasste man sich mit dem Bau von Floßgräben über die Wasserscheide zwischen beiden Fluss-Systemen.

1566 Um die Ergiebigkeit der hiesigen Waldbestände abzuschätzen, schickte der Churfürst Sachverständige in unser Gebiet, so auch den Rentmeister Barthel Lauterbach. Dieser berichtete zunächst, dass die Wälder vor der Mulde „... nur dürre Bestände auf nassen und sumpfigen Haiden ...“ seien, während die Hinterwäldler (Wälder zwischen Mulde und Gebirgskamm) zwar „ ... gutes Stammholz hätten ...“, dieses aber zur Zeit nicht als Floßholz zu den großen Städten im Norden gebracht werden könne.

1578/1579 Nach dem Bau des oberen Floßgrabens, dem ersten Graben über die Wasserscheide, der über die heutigen „Rissfälle“ in die Weiße Götzsch einfiel, stellte man sehr bald zwei Dinge fest:

1. die auf das Frühjahr begrenzte Floßkapazität des Grabens war viel zu gering, zudem die Flöße ja auch noch nicht von Floßteichen unterstützt wurde und

2. über diesen Graben konnte nur aus den bereits in Churfürstlichem Besitz befindlichen Schönecker Wäldern abgeflößt werden, die riesigen Waldreserven muldenabwärts blieben ungenutzt.

1579/1580 Der Churfürst erwirbt deshalb über Unterhändler für einen Spottpreis die weiten zum Rittergut Auerbach gehörigen Wälder von Hans Dietrich Edler von der Planitz.

1582 Kauf der Ellefelder Wälder von den Gebrüdern Georg Wilhelm und Georg Albrecht Trützschler, das entspricht nur einem Viertel des damaligen Trützschlerischen Waldbesitzes, die übrigen drei Viertel verbleiben im Eigentum der Trützschler.

1586 Neuer Churfürstlicher Floßmeister wird mit Peter Ficker aus Steinpleis ein damals für unser Gebiet sehr wichtiger Mann, dem fortan die Aufsicht über die hiesige Flößerei obliegt und der in den Folgejahren hier mehrere Hammerwerke gründen wird.

1590 Beginn der Voruntersuchungen für den Bau eines zweiten Floßgrabens. Gegenüber sehr kühnen und weitreichenden Projekten setzt sich aus finanziellen Gründen schließlich der untere Floßgraben zur Roten Göltzsch durch, dessen Beginn zunächst als Anschluss an einen „Uberfahl“ des bestehenden oberen Grabens geplant war.

Infotafel 11: Unterer Floßgraben (Teil 2)

Der Untere Floßgraben als Bestandteil der einst in unseren Wäldern errichteten Floßanlagen (2)

1591 „Abwägung“ (Vermessung) des unteren Floßgrabens durch den Schneeberger Markscheider Martin Weigel, der beim heutigen „Großen Riß“ anschlägt und nun einen vollkommen selbständigen Graben über Friedrichsgrüner und Hammerbrücker Flur bis zum „Grabenhaus“ bei der heutigen Talsperre Muldenberg führt. Dabei ist er gezwungen, ein äußerst geringes Sohlgefälle von nur 3 bis 4 cm auf 100 m (0,03 bis 0,04 %) anzusetzen, für die damaligen Bedingungen eine Meisterleistung.

1597/1598 Nach mehreren Jahren Verzögerung erfolgt endlich der Bau des unteren Floßgrabens.

1599 Im Frühjahr beginnt die Flößerei auf der Roten Göltzsch mit Hilfe des neuen Grabens, der zunächst nur das notwendige Wasser zuführt. Die Floßleistung allein auf der Roten Göltzsch wurde mit jährlich 2.000 Klafter (ca. 6.600 m3) angegeben, gegenüber lediglich 816 Klafter (ca. 2.700 m3) auf der gesamten Göltzsch in den Jahren zuvor. Durch eine Kombination aus Flößerei und Holztransporten auf dem Landweg ist man nun in der Lage, die „Muldenflöße“ und die „Elsterflöße“ miteinander zu verknüpfen. Nach Dörfel dauerte ein Holztransport aus dem Kammgebiet unseres Gebirges bis nach Leipzig 3 Jahre und verlief wie folgt:

- 1. Jahr: das Holz wurde auf der Großen Pyra mit Unterstützung des „Schwarzen Teiches“ und auf dem Heroldsbach mit Unterstützung des „Heroldsteiches“ hinab ins Muldental zum Holzanger beim heutigen Rautenkranz geflößt; von hier brachten es verdingte Fuhrwerke zunächst muldenaufwärts und dann auf der so genannten „Floßbahn“ hinauf zum unteren Floßgraben.

- 2. Jahr: im Frühjahr wurde es auf der Roten Göltzsch und dann auf der Göltzsch bis nach Greiz geflößt und hier aus dem Wasser genommen und getrocknet.

- 3. Jahr: erst im dritten Jahr erreichte das Holz über die Weiße Elster und den großen „Elstergraben“ die Stadt Leipzig.

1602 Erstmals wird nun auch in den Wäldern am unteren Floßgraben Holz eingeschlagen, und zwar „... 1.087 Klafter uf George Christoff Trützschlers seeliger Witwen …“ Wälder.

1604 Für dieses Jahr sind schwere Unwetter mit ausgiebigen Schäden am Graben bezeugt. Besonders betrifft dies den Steilabfall vom unteren Floßgraben in die Rote Göltzsch, wo infolge der Erosion nach und nach der „Große Riß“ aus dem Berg ausgewaschen wird und man immer wieder Bergleute brauchte, um „... die großen stein und Felßen zu zerschlagen und auszubrechen ...“. Man hilft sich, in dem man in den Folgejahren eine Nebenflöße auf dem Gahlenbach einrichtet, der bei der Ellefelder „Doppelbrücke“ in die Rote Göltzsch mündet. Dazu baut man die „Hohe Brücke“ über den „Großen Riß“ und verlängert die „Floßbahn“ bis zum ebenfalls neu angelegten „Weiberteich“, der diese Nebenflöße als Floßteich unterstützt.

1711/1712 Bau des sogenannten „Hölzernen Sackes“ durch den Floßknecht Hans Neidhardt und den Einschläger Michael Klein aus Mulde, einem Verbindungsgraben mit 5 hölzernen „Fluthbethen“ zwischen dem unteren Floßgraben und der Mulde, dessen Einschnitt heute ebenfalls noch als tiefer „Riß“ nördlich von Friedrichsgrün zu bestaunen ist.

1767 Auf einer Karte wird der „Hölzerne Sack“ als „... der alte Mulden Floß Graben ...“ bezeichnet, so dass er wohl bereits wieder außer Funktion war.

1862 Einstellung der „Elsterflöße“ aufgrund des Baus der sehr viel wirtschaftlicheren Eisenbahn.

1882 – 1884 Bau der oberen Hammerbrücker Schneidmühle durch Ernst Julius Kühnel, für die der erste Abschnitt des unteren Floßgrabens fortan noch als Betriebsgraben fungiert.

Zusammengestellt von Rainer Schwalbe (Stand März 2015)

Felsenweg 2

Felsenweg 2 im Geoportal des Vogtlandkreises:

Link öffnen (neues Fenster) oder den QR-Code scannen.

Länge:

18,8 km

Ausgangspunkt:

Parkplatz, Neue Straße 11, ehemals „Gasthaus Turnhalle“, Hammerbrücke

Verlauf:

Hier von der Starttafel ca. 200 m der Falkensteiner Str. folgen, rechts auf alten Floßgraben, am Waldrand auf Naturlehrpfad Lehmgrubenweg (Moorlehrpfad) abbiegen bis Naturschutzstation, S302 überqueren, Friedrichsgrüner Straße, Weiberteichweg, dann rechts großer „Riß“, „Rißweg“ zum Rötelstein, Doppelbrücke, Stallmeisterberg, Ellefeld, Überquerung K7830, (von dort besteht Möglichkeit zum Abkürzen über Hohen Weg in Richtung Rißbrücke), Talsperre Falkenstein, entlang der Talsperre Richtung Kinderspielplatz, passieren der „unbewehrten Brücke“ über Bahnlinie Falkenstein-Muldenberg, Luisenfelsen, Schwarzer Stein (Mönchsfelsen, Moosmann), Bahnüberquerung in Richtung „Bastei“, im Göltzschtal zur Druckersmühle, Nordic Park“, Wildgehege, Elsenfelsen, „Rißbrücke/Rißfälle“, Einkehr „Bauernschänke“, weiter über „Rißbrücker Weg“ (Schaustickerei), Unterer Floßgraben und Falkensteiner Straße in Richtung Ortszentrum, Hammerbrücke zurück zum Ausgangspunkt.

Einkehrmöglichkeiten: Alle Angaben ohne Gewähr. Bitte aktuell vorher anrufen!

Hammerbrücke:

Bauernschänke, Tel. 037465 61 42, Do Ruhetag

Berglandstübel, Tel. 37465 6180. So + Mo Ruhetag

Grünbach:

Bayerischer Hof, Tel. 03745 78 97 6 0

Turnhalle, Tel. 03745 751838, Mi Ruhetag

Falkenstein :

Gaststätte Holzbrunnen, Tel. 03745 753355, Do Ruhetag

Gaststätte Croatia (ehem. Zur Sonne) Tel. 01522 5132319 Mi Ruhetag

Zur Mutsch Falkenstein Tel: 03745 223090 Fr ab 17.00,Sa ab 11.00, So ab 10.00 Uhr

Beerheide:

Altes Kaffeehaus Tel. 03744 / 183682, Die + Mi Ruhetag

Infotafel 1: Schwarzer Stein

Der Schwarze Stein und der Moosmann

Der Moosmann steht im Winter in der Grünbacher Ortsmitte. (Bildquelle: P. Gronem-Schlosser)

Was ein Stein mit der Sagenfigur „Moesmoa“ (Mundart) zu tun hat

Der Moosmann ist die Sagengestalt des Vogtlandes. Der Sage nach lebte er in den Wäldern zwischen Falkenstein und Schöneck. Er und sein Moosweiblein ernährten sich von den Früchten des Waldes, lebten in Höhlen und unter Baumstöcken. In diese schlugen sie drei Kreuze, damit sie sicher waren vor den „Wilden Jägern“. Der Moosmann war ein kleinwüchsiger, gütiger und menschenfreundlicher Waldgeist. Den Menschen waren die Moosleute freundlich gesinnt. Sie halfen besonders den Armen. Das Laub – 3 Handvoll mussten es sein – mit dem sie gute Taten belohnten, verwandelte sich in Gold.

In der Weihnachtszeit suchten die Moosleute Unterschlupf bei den Menschen, blieben dort die zwölf Unternächte*.

Zum Felsmassiv, hier am Schwarzen Stein, gehört eine Felsnadel, der Mönch. Der Moosmann traf hier einen Mönch und bat ihn, seinem sterbenden Moosweiblein den letzten Segen zu geben. Der Lohn sollte ein Sack voller Laub sein. Stolz lehnte der Mönch ab und verwehrte dem Moosweiblein seine Hilfe. „Hart, wie ein Stein ist Dein Herz, Mönch – so sollst auch Du zu Stein werden.“ Das Moosweiblein starb, der Mönch wurde zu Stein und steht noch heute an dieser Stelle.

* Zeit zwischen dem 25. Dezember und dem 6. Januar, der Ankunft der Heiligen drei Könige.

Infotafel 2: Floßgrabensystem

Floßgrabensystem - Oberer Floßgraben und „Rißfälle“

Schauflößen in Muldenberg (Bildquelle: Flößerverein Muldenberg)

Der Flößerverein Muldenberg, 1993 gegründet, hat die in Vergessenheit geratene Brennholzflößerei wiederbelebt. Beim jährlich stattfindenden Flößerfest wird die Scheitholzflößerei vorgeführt. Weitere geschichtliche Informationen sind im Flößerpark in Muldenberg nachzulesen.

Ingenieurtechnisches Denkmal von 1578 / 1579

Ein altes technisches Denkmal – der Obere Floßgraben, auch „Riß“ genannt, befindet sich hier an der Grenze zwischen Hammerbrücke und Grünbach.

Er wurde 1578/79 von Menschenhand geschürft. In schwerer körperlicher Arbeit musste der Graben in das Gestein hineingearbeitet werden.

Am Ende des Oberen Grabens wurden von 1579 bis 1584 die heutigen „Rißfälle“ in den Fels getrieben. Sie sind die einzigen Wasserfälle des Vogtlandes. Die „Rißfälle“ waren für den Holztransport wichtig, um den Höhenunterschied bis zum Tal zu überwinden.

Auf diesem Transportweg über die Göltzsch und Weiße Elster wurde das Holz bis nach Greiz geflößt und von dort aus weiter bis zu den Salinen im Leipziger Raum und in Halle. Alten Chroniken zufolge wurde der Floßgraben 1584 das erste Mal zum Flößen genutzt. Mit der Entwicklung des Transportes auf Schienen ging die Flößerei auch hier auf dem Oberen Floßgraben 1874/75 zu Ende.

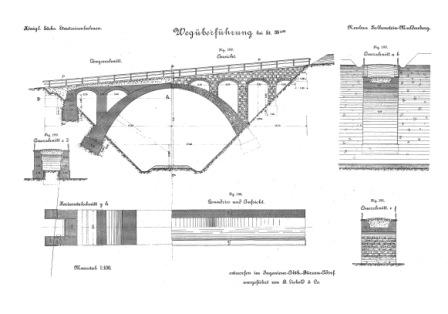

Infotafel 6: Bahnlinie von 1892

Bahnlinie von 1892 - Falkenstein-Muldenberg

Dieser Wegübergang über die Bahnstrecke, eine unbewehrte Brücke, besitzt Seltenheitswert, da sie mit den offenen und gewichtssparenden Übermauerungen bereits die Form der erst um 1900 entwickelten Eisenbetonbrücken vorwegnimmt. Sie wurde 1892 von der Firma Liebold- & Co. aus Holzminden / Niederlassung Langebrück / Dresden am km 3,93 nach Falkenstein Richtung Grünbach erbaut.

(Bildquelle: Dissertation M. Tasche, TU Dresden 2015)

Unbewehrte Brücke – ein technischer Meilenstein

Mit der ersten Zugverbindung 1835 von Nürnberg nach Fürth entwickelte sich der Schienentransport rasant und war eine wichtige Voraussetzung für die industrielle Entwicklung in Deutschland. So mussten auch hier im Vogtland bessere Möglichkeiten für den Gütertransport geschaffen werden.

Die Arbeiten an der Schienenstrecke waren äußerst schwierig und zeitaufwändig, denn das Schienenbett musste in den Felsen hineingeschlagen werden.

Die Bahnlinie von Falkenstein nach Muldenberg und der Bahnhof Grünbach* wurden am 14. November 1892 eingeweiht. Das war ein ganz wichtiges Ereignis für die Entwicklung dieser Region. Konnten doch nun das Holz und die hier hergestellten Erzeugnisse, vor allem Gardinen und Stoffe, schneller und kostengünstiger zur Weiterverarbeitung und zu den Verbrauchern transportiert werden.

* Das Empfangsgebäude des Bahnhofs Grünbach ist denkmalgeschützt: ein roter Klinkerbau mit giebelseitigem Empfangsgebäude und gusseiserner Bahnhofsuhr.

Infotafel 7: Druckersmühle

Druckersmühle - Zwischen Grünbach und Falkenstein

Die Mühle diente in den 1950er Jahren als Ferienheim (Bildquelle: Archiv Ortschronik Grünbach)

Wechselvolle Geschichte im Göltzschtal

Im Jahre 1595 erstmalig in Urkunden erwähnt, befand sie sich als Brett- und Schneidemühle im Besitz der Herren von Trützschler. Sie ließen das hier geschlagene Holz auch gleich verarbeiten. Im Laufe des 18. Jhd. wurde sie in eine Mahlmühle umgewandelt.

Ein Müller und Drucker aus Grünbach ließ die in Falkenstein hergestellten Gewebe bedrucken. Den Besitzer nannten die Grünbacher „Drucker“ und so entstand der Name Druckersmühle. 1889 verkaufte der letzte Müller; Friedrich August Müller, die Mühle an den Kaufmann Ernst Siegel. Er ließ neben ihr eine Holzstoff- und Papierfabrik errichten. Von da an wurde das Anwesen auch „Siegelsmühle“ genannt.

Das alte Mühlengebäude, nun als Stall und Kutscherwohnung genutzt, wurde zwischen 1928 und 1932 abgebrochen. Bis 1945 brachte dieses Grundstück eine wechselvolle Geschichte hinter sich. So wurde die Fabrik u. a. ab 1939 zu einem Rüstungsbetrieb.

1950 erfolgte der Umbau zu einem Ferienheim der Gewerkschaft. 1986 wurde der Urlaubsbetrieb eingestellt, das Gebäude abgerissen. Ein Wirtschaftsgebäude ist nach 1990 für Wohnungen umgebaut worden.

Infotafel 10: Floßgrabensystem (Teil 1)

Das hiesige Floßgrabensystem als Bestandteil der „Elsterflöße“ (1)

Die einst in unseren Wäldern errichteten Floßanlagen führen teilweise heute noch Wasser, sind zu einem Großteil noch sichtbar und haben mit ihren so genannten „Rissen“ eindrucksvolle Einschnitte im Gelände hinterlassen.

Sie setzen sich in der Reihenfolge ihrer Erbauung aus folgenden Hauptgräben zusammen:

- dem oberen Floßgraben – mit Verlauf von der Roten Mulde (Abzweigstelle innerhalb der heutigen Talsperre Muldenberg) über den „Kleinen Riß“ und die „Rißfälle“ zur Weißen Göltzsch;

- dem unteren Floßgraben – mit Verlauf von der vereinten Roten und Weißen Mulde (Abzweigstelle unterhalb der heutigen Sperrmauer) am hiesigen Standort vorüber und über den „Großen Riß“ zur Roten Göltzsch;

- dem „Kiel-Floßgraben“ – mit dem heute noch gut sichtbaren Verlauf vom Floßteich bei Mühlleiten auf der Südseite des Kiels entlang, über die beiden „Saubach-Risse“ und den Saubach (am Sauteich vorbei); weiter ging diese Flöße im heute überstauten Bereich der Talsperre über die Weiße Mulde bzw. einen künstlichen Verbindungsgraben zur Roten Mulde bis zum Beginn der vorgenannten Floßgräben. Dazu kamen insgesamt 10 teilweise noch bestehende Floß-Teiche und mehrere Anschluss-Gräben.*

* Dieses Grabensystem war Bestandteil der weit verzweigten „Elsterflöße“, die sich sowohl auf der Weißen Elster in Verbindung mit dem großen Elsterfloßgraben zwischen Zeitz und Leipzig abspielte, als auch in mehreren ihrer Seitentäler, wie der Pleiße (mit dem Werdauer Wald), der Göltzsch (Weiße und Rote Göltzsch) und dem Schwarzbach (Landesgemeinde bei Erlbach).

Und obwohl die Anlagen hier bei uns nur den über die Göltzsch verlaufenden Teil der Flößerei unterstützten, so stellten sie doch zweifellos den eindrucksvollsten Abschnitt der gesamten „Elsterflöße“ dar, indem sie die Einzugsgebiete der drei großen Flüsse Weiße Elster, Zwickauer Mulde und Eger miteinander verbanden.

Die Geschichte ihrer Entstehung geht ins 16. Jahrhundert zurück und „Abwägung“ und Bau dieser Grabenanlagen stellen unter den damaligen Bedingungen außergewöhnliche Leistungen dar.

1563 – 1586 Regierungszeit des Sächsischen Churfürsten August I, dem „Vater der Elsterflöße“: Durch die Salzgewinnung (Salinen) im Raum Halle und den Brennholzbedarf der großen nordsächsischen Städte wie Leipzig entstand ein riesiger und ständig wachsender Rückstand bei der Holzlieferung, der allein durch die Waldbestände in den Tälern der Weißen Elster nicht ausgeglichen werden konnte. So rückten auch die ausgedehnten Waldgebiete hier am Oberlauf der Zwickauer Mulde in den Mittelpunkt des Interesses und weckten die Begehrlichkeit des Churfürsten und seiner Floßsachverständigen. Mit der „Scheitholz-Flößerei“ und dem Bau von Floßgräben über die Wasserscheide zwischen Mulde und Elster schuf man schließlich die technischen Voraussetzungen, auch diese Holzbestände auf die Göltzsch und die Weiße Elster zu bringen.

1578/1579 Bau des oberen Floßgrabens, der ältesten Grabenanlage in unseren Wäldern: Nachdem der „Oberaufseher aller Flößen selbst“, der Landjägermeister Paul Gröbel, zusammen mit dem Floßmeister Nicol Lippolt zum Eibenstock die Örtlichkeit besichtigt hatte, war man überzeugt, einen gut funktionierenden Graben über die Wasserscheide beim heutigen „Kleinen Riß“ auf die Weiße Göltzsch zu bringen, wenn man diesen von der Roten Mulde abzweigt und gleichzeitig einen Verbindungsgraben zur Weißen Mulde schafft, um ausreichende Wasserreserven zur Verfügung zu haben.**

** Erbauer des Grabens war Lorenz Fritzsch, der alte Schösser der Edlen von der Planitz zu Göltzsch und Besitzer des Hammergutes Niederauerbach. Er wurde unterstützt von Martin Zöbisch, dem „... reutenden Forstknecht ....“ (Oberförster) zu Georgengrün, der die Aufsicht über die Arbeiten zu führen hatte. Aufgrund von Schwierigkeiten beim Bau erhöhten sich die ursprünglich veranschlagten Kosten von 650 fl. (Florentiner Gulden) um über 347 fl., die der Churfürst erbarmungslos von Lorenz Fritzsch zurückforderte, so dass dieser verarmte und sein Hammergut verlor.

Nach Fertigstellung des Grabens verzögerte sich die Flößerei noch einige Jahre aufgrund von Fehlversuchen und ständig erforderlichen Nachbesserungen, da man offensichtlich nicht genügend Erfahrungen mit der Überwindung solcher Steilabschnitte wie dem der „Rißfälle“ besaß. Auch fehlte es an Floßteichen, mit denen man den Grabenzufluss regulieren konnte.

1584 Nachweislich wird in diesem Frühjahr erstmals auf dem Graben geflößt. In einem Bericht des Oberaufsehers Georg Hanß von Berbisdorf an Paul Gröbel heißt es: „... Auffem Muldengraben haben wir den 28. Martii Eingeworffen und ist aufem graben ser wol herfurgangen ....“. Während es also auf dem eigentlichen Floßgraben gut lief, werden im weiteren Bericht große Schwierigkeiten auf dem Steilstück der heutigen „Rißfälle“ und Verlandungen des anschließenden Flachstückes zur Weißen Göltzsch bezeugt.

1586 Peter Ficker aus Steinpleis, der spätere Gründer mehrerer Hammerwerke in unserem Gebiet, wird neuer Churfürstlicher Floßmeister und Aufseher über die Flößerei. Er lässt vermutlich bereits in diesem Jahr das alte „Grabenhaus“ am Beginn des oberen Floßgrabens bauen.***

*** Das erste hiesige „Floßhaus“ und Vorgänger der späteren „Muldenhäuser“, 1591 ist es nachweislich bereits vorhanden.

Infotafel 10: Floßgrabensystem (Teil 2)

Das hiesige Floßgrabensystem als Bestandteil der „Elsterflöße“ (2)

1587 - 1597 Die durchschnittliche Floßleistung auf der Göltzsch wird für diese Zeit mit jährlich 816 Klafter (2.700 m3) Scheitholz angegeben und liegt deutlich unter den Erwartungen der Floßverantwortlichen. Man ist sich bereits im Klaren darüber, dass der obere Floßgraben allein nicht ausreicht und ein zweiter Graben benötigt wird, mit dem auch die ausgedehnten Wälder weiter muldenabwärts erschlossen werden können.

1590 – 1598 In diesen Jahren erfolgten Voruntersuchung, „Abwägung“* und Bau des „Neugrabens“, dem hier sichtbaren unteren Floßgraben, der unterhalb vom „Grabenhaus“ und dem Zusammenfluss von Roter und Weißer Mulde begann und über die heutige Hammerbrücker und Friedrichsgrüner Flur und den „Großen Riß“ zur Roten Göltzsch führte.

* „Abwägung“ und Bau dieses Grabens sowie die Flößerei auf der Roten Göltzsch sind auf der Tafel „Der untere Floßgraben“ beschrieben, die sich in Fließrichtung etwa 500 m nördlich von hier befindet.

1591 Parallel zur „Abwägung“ des geplanten „Neugrabens“ legte man zur Verbesserung der Floßbedingungen des oberen Grabens erste Floßteiche an, und zwar nahe der Quelle der Weißen Mulde bei Kottenheide den „oberen Muldenteich“ und im Quellgebiet der Roten Mulde den „Neuwaldteich“.

1604 Die für dieses Jahr bezeugten schweren Unwetter richten auch ausgiebige Schäden am oberen Floßgraben an, insbesondere im Steilstück „...do der Graben übern Berck in die Göltzsch feldt ...“, also im Bereich der heutigen „Rißfälle“. Peter Ficker benennt an anfallenden Reparaturkosten unter anderem „...6 fl. (Florentiner Gulden) den Berckleutten und handt arbeiter und 1 ½ fl. vor Eisern gezeuge ...“.

1610/1611 Der untere Floßgraben wird an seinem Abzweig von der Mulde in östlicher Richtung durch den „Silbergraben“ in Verbindung mit „Silberwehr“ und „Silberteich“ erweitert. Gleichzeitig entstehen im Einzugsgebiet der Weißen Mulde der „Neuteich“ (im Stauraum der heutigen Talsperre) und der „Sauteich“ am Saubach.

1630 – 32 Die Errichtung des „Kiel-Floßgrabens“ als letztem Hauptgraben fällt mitten in die Zeit des „Dreißigjährigen Krieges“ (1618-1648), was nur deshalb möglich ist, weil Sachsen bis 1632 weitestgehend von den unmittelbaren Kriegswirren verschont bleibt. Finanzierung und Erbauung obliegen einem viergliedrigem Konsortium unter Leitung von Jobst Christoph Römer, dem damaligen Churfürstlichen Oberforstmeister und Oberaufseher der „Saale- und Elster-Flöße“. Am 10.Mai 1630 beginnt der Markscheider Hanns Brandt aus Freiberg mit Wasserwage, Wagestäben und sonstigen Instrumenten vom Ursprung des „Lautteren Seifen“ aus (Quelle des Steinbaches südlich von Mühlleithen auf der Südseite des Kammes), 5 Tage lang den Graben an den steilen Südhängen des Kiels „abzuwägen“.**

** Unterstützung erhält er vom damaligen Floßmeister Hans Abel Ficker (Sohn Peter Fickers) und dem Falkensteiner Bürgermeister Hannß Heroldt. Da er aber an der Wasserscheide Eger / Mulde zu hoch über dem Sauteich ankommt, muss er am 19. Mai nochmals in umgekehrter Richtung „verwägen“, indem er die „Wage“ über dem Sauteich „… umb ein gut theil tieffer …“ anschlägt. Nun ist der Grabenverlauf mit einer Länge von 850 Schnuren = ca.7,15 km gefunden. Der Bau der Anlage beginnt 1631, und trotz großer Schwierigkeiten durch das „abhängige“ und „wasserfällige“ Gelände sowie durch hinderliche „Steinfelsen“ und auch wegen des hohen Dammes des Floßteiches am Grabenbeginn beim „Lautteren Seifen“ ist besagter Floßteich bereits 1631 und die gesamte Grabenanlage 1632 fertig.

1633 Beginn der Flößerei auf dem neuen Graben, wobei man offensichtlich aus den Schwierigkeiten in den „Rissen“ der anderen Floßgräben gelernt hat. Im Steilstück zwischen Wasserscheide und Saubach werden nun zwei parallele Gräben angelegt, wobei jeweils einer beflößt und der andere ausgeräumt wird. Nur so lässt sich heute der sichtbare „doppelte Saubach-Riß“ erklären. Der verbleibende Höhenunterschied zum Saubach wird mittels einer hölzernen „Floßrutsche“ überwunden, danach wird die Flöße vom Sauteich unterstützt.

1862 Nachdem die hiesigen Floßgraben-Anlagen noch durch einige weitere Floßteiche ergänzt worden waren, kam es zur Einstellung der „Elsterflöße“ aufgrund des Baus der sehr viel wirtschaftlicheren Eisenbahn. Mit dem späteren Bau der Bahnlinie zwischen Falkenstein und Schöneck wurde auch ein Großteil des oberen Floßgrabens zerstört.

1920 – 25 Der Bau der Talsperre Muldenberg führt dazu, dass der interessanteste Abschnitt der Floßanlagen im Kreuzungsbereich der Zwickauer Mulde entweder im Bereich der Staumauer zerstört oder innerhalb des Stausees unter Wasser gesetzt wird.

1985 Der „Kiel-Floßgraben“, der inzwischen sein Wasser aus dem Einzugsgebiet der Eger der Talsperre Muldenberg zuführt, wird mit einer Kunststoff-Flutrinne restauriert. Damit ist er heute der noch besterhaltene Graben des hiesigen Floßgrabensystems.

Zusammengestellt von Rainer Schwalbe (Stand März 2015)

Infotafel 11: Unterer Floßgraben (Teil 1)

Der Untere Floßgraben als Bestandteil der einst in unseren Wäldern errichteten Floßanlagen (1)

Der 2012 rekonstruierte Abschnitt des unteren Floßgrabens wurde aus Gründen des Hochwasserschutzes mit einem Sohlgefälle von 0,2 % angelegt und ist deshalb am hiesigen Standort wesentlich tiefer als der viel flachere ursprüngliche Graben. Dieser führte vom ehemaligen „Grabenhaus“ im Bereich der heutigen Talsperre Muldenberg über eine Länge von 878 Schnuren (7,024 km) zur Wasserscheide zwischen Zwickauer Mulde und Weißer Elster beim „Großen Riß“, über den er in die Rote Göltzsch einfiel. Er diente der Scheitholz-Flößerei ins Sächsische Tiefland und seine Geschichte reicht als Bestandteil der sogenannten „Elsterflöße“ bis ins 16. Jahrhundert zurück. Die ältesten Flößerei-Nachrichten unseres Gebietes stammen von den Trützschlern, den ehemaligen Besitzern der hiesigen Wälder, die versuchten, sich an der Brennholz-Flößerei auf der Mulde für die Stadt Zwickau zu beteiligen.

1528/29 Überliefert sind ein Holzliefervertrag zwischen Georg Trützschler zum „Falkensteyn“ mit dem Zwickauer Bürgermeister sowie ein Gerichtsstreit mit den auf Schwarzenberg sitzenden Herren von Tettau, die „... dye mulda beym eybenstock sollen verhauen haben...“, also den Fluß bei Eibenstock abgesperrt hatten, um „Floßzoll“ zu kassieren.

1542 Jörg Trützschler zum Falkenstein bietet sich dem Rat der Stadt Zwickau erneut an: sein Bruder, Willhelm uf Elefeld, sein Vetter Hildebrand uf Oberlauterbach und er „...seund willens, etliche Scheitholz ufs Wasser zu flößen...“. In der Regierungszeit des Sächsischen Churfürsten August I (Vater August, 1563 – 1586) war besonders im nordsächsischen und sachsenanhaltischen Tiefland riesiger Bedarf an Brennholz für die dortigen Salinen (Salzgewinnung im Raum Halle/Merseburg) und die Brennstoffversorgung der großen Städte (Leipzig) entstanden, die durch die Holzvorräte im Einzugsgebiet der „Weißen Elster“ auf Dauer nicht abgedeckt werden konnten. Als man mit der „Scheitholz-Flößerei“ eine technische Möglichkeit gefunden zu haben glaubte, auch das Holz aus den riesigen Wäldern im Einzugsgebiet der oberen Zwickauer Mulde über die Göltzsch auf die Weiße Elster zu bringen, befasste man sich mit dem Bau von Floßgräben über die Wasserscheide zwischen beiden Fluss-Systemen.

1566 Um die Ergiebigkeit der hiesigen Waldbestände abzuschätzen, schickte der Churfürst Sachverständige in unser Gebiet, so auch den Rentmeister Barthel Lauterbach. Dieser berichtete zunächst, dass die Wälder vor der Mulde „... nur dürre Bestände auf nassen und sumpfigen Haiden ...“ seien, während die Hinterwäldler (Wälder zwischen Mulde und Gebirgskamm) zwar „ ... gutes Stammholz hätten ...“, dieses aber zur Zeit nicht als Floßholz zu den großen Städten im Norden gebracht werden könne.

1578/1579 Nach dem Bau des oberen Floßgrabens, dem ersten Graben über die Wasserscheide, der über die heutigen „Rissfälle“ in die Weiße Götzsch einfiel, stellte man sehr bald zwei Dinge fest:

1. die auf das Frühjahr begrenzte Floßkapazität des Grabens war viel zu gering, zudem die Flöße ja auch noch nicht von Floßteichen unterstützt wurde und

2. über diesen Graben konnte nur aus den bereits in Churfürstlichem Besitz befindlichen Schönecker Wäldern abgeflößt werden, die riesigen Waldreserven muldenabwärts blieben ungenutzt.

1579/1580 Der Churfürst erwirbt deshalb über Unterhändler für einen Spottpreis die weiten zum Rittergut Auerbach gehörigen Wälder von Hans Dietrich Edler von der Planitz.

1582 Kauf der Ellefelder Wälder von den Gebrüdern Georg Wilhelm und Georg Albrecht Trützschler, das entspricht nur einem Viertel des damaligen Trützschlerischen Waldbesitzes, die übrigen drei Viertel verbleiben im Eigentum der Trützschler.

1586 Neuer Churfürstlicher Floßmeister wird mit Peter Ficker aus Steinpleis ein damals für unser Gebiet sehr wichtiger Mann, dem fortan die Aufsicht über die hiesige Flößerei obliegt und der in den Folgejahren hier mehrere Hammerwerke gründen wird.

1590 Beginn der Voruntersuchungen für den Bau eines zweiten Floßgrabens. Gegenüber sehr kühnen und weitreichenden Projekten setzt sich aus finanziellen Gründen schließlich der untere Floßgraben zur Roten Göltzsch durch, dessen Beginn zunächst als Anschluss an einen „Uberfahl“ des bestehenden oberen Grabens geplant war.

Infotafel 11: Unterer Floßgraben (Teil 2)

Der Untere Floßgraben als Bestandteil der einst in unseren Wäldern errichteten Floßanlagen (2)

1591 „Abwägung“ (Vermessung) des unteren Floßgrabens durch den Schneeberger Markscheider Martin Weigel, der beim heutigen „Großen Riß“ anschlägt und nun einen vollkommen selbständigen Graben über Friedrichsgrüner und Hammerbrücker Flur bis zum „Grabenhaus“ bei der heutigen Talsperre Muldenberg führt. Dabei ist er gezwungen, ein äußerst geringes Sohlgefälle von nur 3 bis 4 cm auf 100 m (0,03 bis 0,04 %) anzusetzen, für die damaligen Bedingungen eine Meisterleistung.

1597/1598 Nach mehreren Jahren Verzögerung erfolgt endlich der Bau des unteren Floßgrabens.

1599 Im Frühjahr beginnt die Flößerei auf der Roten Göltzsch mit Hilfe des neuen Grabens, der zunächst nur das notwendige Wasser zuführt. Die Floßleistung allein auf der Roten Göltzsch wurde mit jährlich 2.000 Klafter (ca. 6.600 m3) angegeben, gegenüber lediglich 816 Klafter (ca. 2.700 m3) auf der gesamten Göltzsch in den Jahren zuvor. Durch eine Kombination aus Flößerei und Holztransporten auf dem Landweg ist man nun in der Lage, die „Muldenflöße“ und die „Elsterflöße“ miteinander zu verknüpfen. Nach Dörfel dauerte ein Holztransport aus dem Kammgebiet unseres Gebirges bis nach Leipzig 3 Jahre und verlief wie folgt:

- 1. Jahr: das Holz wurde auf der Großen Pyra mit Unterstützung des „Schwarzen Teiches“ und auf dem Heroldsbach mit Unterstützung des „Heroldsteiches“ hinab ins Muldental zum Holzanger beim heutigen Rautenkranz geflößt; von hier brachten es verdingte Fuhrwerke zunächst muldenaufwärts und dann auf der so genannten „Floßbahn“ hinauf zum unteren Floßgraben.

- 2. Jahr: im Frühjahr wurde es auf der Roten Göltzsch und dann auf der Göltzsch bis nach Greiz geflößt und hier aus dem Wasser genommen und getrocknet.

- 3. Jahr: erst im dritten Jahr erreichte das Holz über die Weiße Elster und den großen „Elstergraben“ die Stadt Leipzig.

1602 Erstmals wird nun auch in den Wäldern am unteren Floßgraben Holz eingeschlagen, und zwar „... 1.087 Klafter uf George Christoff Trützschlers seeliger Witwen …“ Wälder.

1604 Für dieses Jahr sind schwere Unwetter mit ausgiebigen Schäden am Graben bezeugt. Besonders betrifft dies den Steilabfall vom unteren Floßgraben in die Rote Göltzsch, wo infolge der Erosion nach und nach der „Große Riß“ aus dem Berg ausgewaschen wird und man immer wieder Bergleute brauchte, um „... die großen stein und Felßen zu zerschlagen und auszubrechen ...“. Man hilft sich, in dem man in den Folgejahren eine Nebenflöße auf dem Gahlenbach einrichtet, der bei der Ellefelder „Doppelbrücke“ in die Rote Göltzsch mündet. Dazu baut man die „Hohe Brücke“ über den „Großen Riß“ und verlängert die „Floßbahn“ bis zum ebenfalls neu angelegten „Weiberteich“, der diese Nebenflöße als Floßteich unterstützt.

1711/1712 Bau des sogenannten „Hölzernen Sackes“ durch den Floßknecht Hans Neidhardt und den Einschläger Michael Klein aus Mulde, einem Verbindungsgraben mit 5 hölzernen „Fluthbethen“ zwischen dem unteren Floßgraben und der Mulde, dessen Einschnitt heute ebenfalls noch als tiefer „Riß“ nördlich von Friedrichsgrün zu bestaunen ist.

1767 Auf einer Karte wird der „Hölzerne Sack“ als „... der alte Mulden Floß Graben ...“ bezeichnet, so dass er wohl bereits wieder außer Funktion war.

1862 Einstellung der „Elsterflöße“ aufgrund des Baus der sehr viel wirtschaftlicheren Eisenbahn.

1882 – 1884 Bau der oberen Hammerbrücker Schneidmühle durch Ernst Julius Kühnel, für die der erste Abschnitt des unteren Floßgrabens fortan noch als Betriebsgraben fungiert.

Zusammengestellt von Rainer Schwalbe (Stand März 2015)

Felsenweg 3a+b

Felsenweg 3 (3a+3b) im Geoportal des Vogtlandkreises:

3a Link und 3b Link öffnen (neues Fenster) oder den QR-Code scannen.

Länge:

27,1 km Route wurde geteilt in Felsenweg 3a Richtung Werda / Eimberg 12 km und Felsenweg 3b Richtung Falkenstein-Neustadt 15,1 km

Ausgangspunkt:

Parkplatz neben Kinderspielplatz am Sportplatz Werda (Wanderroute kann geteilt werden)

Verlauf:

Vom Parkplatz Sportplatz nahe dem Kinderspielplatz verläuft der Weg Richtung Talsperre bis zur Starttafel des Felsenwegs 3 (ca. 300m im Wald) . Dort startet die Route 3a.

Bei 3a geht es sofort rechts in den Ziegelteichweg – Überquerung S303, dann rechts – Kleingartensparte „Waldesruh“ (P ebenfalls als Ausgangspunkt möglich). Am Wasserbehälter links in Richtung Schöneck – vor Ski-Lift rechts bis zum Talgrund – dort auf ehemalige Straße Werda – Korna (-> E3) an Kornmühle / Sägewerk vorbei, rechts auf Wiesenweg einbiegen zum Görnitzbach. Durch Korna bergauf zum Eimberg (zwischen Korna und Kottengrün E3 wieder verlassen), am Südhang des Eimbergs sehr schöne Aussicht nach Franken und Thüringen – Ortseingang Kottengrün scharf rechts zum Eimberg. Über Eimberg nach Werda – Eimbergweg Schule – Hauptstraße, Talsperrenstraße (Ringwall-Anlage). Von der Ringwallanlage kommt man wieder zurück zum Ausgangsparkplatz ( ca 150m ).

Bei Route 3b geht es vom Parkplatz Sportplatz neben dem Kinderspielplatz in einem kleinen Weg ortseinwärts nach Werda zur Talsperrenstraße. In dieser biegen wir rechts ab. 50 m rechts ist die Besichtigung der Überreste einer der letzten Ringwallanlagen möglich. Der Weg führt weiter Richtung Talsperrenmauer Geigenbachtalsperre (weiß/grün/weiß). Nach deren Überquerung führt der Weg rechts am Poppenstein vorbei bis Poppengrün – Hinterer Weg – an der S 301 später S 303 entlang nach Neustadt, links auf oberen Weg, rückwärtig vorbei am Bürgerhaus (P) bis Abzweig Bezelberg (Abstecher zum Bezelberg möglich) rechts auf Schöniger Weg weiter über Sportplatzweg, (Abstecher zum Sportplatz mit Spielplatz möglich (P), weiter auf Winnweg nach Unterwinn, kurz vor K 7835 scharf links entlang des Oberen Winnweges – Thoreys Teiche – Brandsiedlung – Lochsteinweg bis vor Bahnüberführung rechts zum Lochstein – über Katzenstein vorbei am Wasserwerk Grünbach (Abstecher zum Wendelstein möglich). Oberwinn auf K7835 Neustadt-Grünbach, links in Richtung Scheibenhäuser. Über kleine Holzbrücke Richtung Unterneudorf, über S 301 (P auch als Startpunkt geeignet), Geigenbachtalsperre, links Abbiegen und vorbei an der Start und Endtafel des Felsenweges 3 bis zurück zum Startpunkt Sportplatz Werda (ca 200m).

Einkehrmöglichkeiten: Alle Angaben ohne Gewähr. Bitte aktuell vorher anrufen!

Werda:

Imbiß in der Fleischerei Wetzstein Werda, Hauptstraße 26, Tel: 037463 88367 Mo geschlossen

Neustadt:

Carmens Schlemmerstübl am Sportplatz, Tel. 03745 73 789, Mo + Di Ruhetag

Infotafel 5: Scheibenhäuser

Scheibenhäuser - Mundart: „Scheimhaiser“

Gasthaus zum Steinpilz (Bildquelle: Ortschronik Grünbach)

Folgender Vers, der sich über dem Eingang der Gaststube befand, grüßte die Einkehrenden: „Ein glücklich Los ist dem beschieden, der ferne vom Gewühl der Stadt, im einsamen stillen Waldesfrieden ein trautes Heim gefunden hat.“

Warum „Scheibe“ hier ein Flurname ist

Die vier Anwesen, abseits vom Verkehrslärm, befinden sich in der Geigenbachtalaue. Die Häuser gehören flurmäßig zu Neustadt, wirtschaftlich (Bahn) und schulmäßig zu Grünbach (früher zu Poppengrün).

Obwohl sich die Häuser im Einzugsgebiet der Geigenbach-Talsperre (Werda) befinden, konnten sie sich behaupten.

Über die Gründung dieser Ansiedlung ist leider urkundlich nichts festgehalten, ebenso darauf, dass der Name der Ansiedlung etwas mit Scheibenschießen zu tun habe.

„Scheibe“ stellt von Anfang an einen Flurnamen dar, ein flaches, ebenes Stück Land inmitten von bewaldeten Hügeln und Bergen.

Der Weg von den Scheibenhäusern zur Neustädter Straße wird „Scheibenknock“ genannt. Knock bedeutet so viel wie ein steiler Anstieg. In den zwanziger Jahren befand sich in einem der Häuser ein beliebtes Ausflugslokal für Grünbacher und Falkensteiner, „Der Steinpilz.“

Infotafel 8: Geigenbachtal

Das Geigenbachtal - Wasserspender mit Geschichte

Blick in das Geigenbachtal mit Staumauer von der Staatsstraße aus während der Bauarbeiten 1903 bis 1909 (Bildquelle: Archiv Landestalsperrenverwaltung Sachsen)

Voraussetzungen für die Geigenbachtalsperre

Der Geigenbach hat seine Quelle in den Schönecker Wäldern. In alter Zeit wurde er noch „Woderichbach“ genannt und entstammt einem Flurnamen „das Woderich“* zwischen Siehdichfür und Schöneck, von wo aus er seinen Anfang nimmt.

Die Geigenmühle wird 1521 erstmalig als Mahl- und Schneidemühle erwähnt. Ihr folgten die ersten Ansiedlungen im Tal.**

1903 bis 1909 entstand im Geigenbachtal die Talsperre für die Trinkwasserversorgung und den Hochwasserschutz. Bei sehr niedrigem Wasserstand der Talsperre kann man den „Hungerfelsen“ sehen. Im Stauraum sind auch noch Reste der alten Besiedlung vorhanden.

Im Mittelalter kreuzten sich hier zwei wichtige Verbindungswege: ein Handelsweg führte von Nürnberg nach dem silberreichen Schneeberg und das aus Halle kommende Salz wurde nach Böhmen transportiert. Poppengrün hatte deshalb eine eigene Zollstation.

* Das Woderich, auch Moderich genannt, heißt so viel wie feuchtes, faulendes, mooriges Gebiet. Hiernach könnte der Bach benannt sein, also ein kleines Gewässer im moorastigen Gebiet.

** Auf dem Grund der Talsperre standen früher 6 Häuser: die Geigenmühle, eine Sägemühle, ein Bauerngut und drei kleine Weberhäuser. Obwohl die Besitzer wechselten, blieb der Name Geigenmühle. 1900 ist die Mühle abgebrannt. Erhalten blieb noch eine Sägemühle.

Infotafel 9: Poppenstein

Poppenstein - Beliebter Kletterstein aus Phycoden

Poppenstein (Bildquelle: Ortschronik Neustadt)

Geologische Entdeckung an der Geigenbachtalsperre

Hier am Nordufer befindet sich der Poppenstein. Er besteht aus einer Schieferart, Phycoden genannt.

Starker Druck und hohe Temperaturen haben das Gestein geformt. Gase, die aus dem Magma frei wurden, strömten in die Schieferschichten ein und durchsetzten sie mit Mineralien und Erzen.

Schlägt man kleine Steine auf, so werden farbig glänzende Einlagerungen sichtbar. Man nennt dieses Gestein Fruchtschiefer, aus Tonschiefer entstandene Gesteine mit fleckenartig angereicherten neugebildeten Mineralen. Die Einlagerungen sind kleinen Früchten ähnlich. Dieser Felsenriegel aus Phycodenschiefer mit seinen Spurenfossilien bildet die Grenze zum Granit (Richtung Bergen). Hier am Poppenstein sind die Einlagerungen nur kleine Knötchen (Knotenschiefer) oder Flecken (Fleckenschiefer). Je näher man dem Granitgestein kommt, um so größer werden die Einlagerungen in den Steinen.

An vielen Stellen dieser Kontaktzone zwischen Granit und Phycoden kann es hohe Erzkonzentrationen geben. Bis 1963 konnte im nahegelegenen Zobes Uranerz gefördert werden.

Neben dem Uranerz ist auch Eisen,- Kobalt,- Nickel- und Wolframerz hervorgetreten, sowie Spuren von Gold. Bereits im 16. Jahrhundert versuchten hier Goldsucher ihr Glück.*

* Auf Werdaer Flur („von Werda nach der Geigenmühle...bei den fünf Felsen“) befand sich eine Grube „Zu den fünf Königskerzen“, deren Erz sich aber als wertlos erwies.

Infotafel 10: Floßgrabensystem (Teil 1)

Das hiesige Floßgrabensystem als Bestandteil der „Elsterflöße“ (1)

Die einst in unseren Wäldern errichteten Floßanlagen führen teilweise heute noch Wasser, sind zu einem Großteil noch sichtbar und haben mit ihren so genannten „Rissen“ eindrucksvolle Einschnitte im Gelände hinterlassen.

Sie setzen sich in der Reihenfolge ihrer Erbauung aus folgenden Hauptgräben zusammen:

- dem oberen Floßgraben – mit Verlauf von der Roten Mulde (Abzweigstelle innerhalb der heutigen Talsperre Muldenberg) über den „Kleinen Riß“ und die „Rißfälle“ zur Weißen Göltzsch;

- dem unteren Floßgraben – mit Verlauf von der vereinten Roten und Weißen Mulde (Abzweigstelle unterhalb der heutigen Sperrmauer) am hiesigen Standort vorüber und über den „Großen Riß“ zur Roten Göltzsch;

- dem „Kiel-Floßgraben“ – mit dem heute noch gut sichtbaren Verlauf vom Floßteich bei Mühlleiten auf der Südseite des Kiels entlang, über die beiden „Saubach-Risse“ und den Saubach (am Sauteich vorbei); weiter ging diese Flöße im heute überstauten Bereich der Talsperre über die Weiße Mulde bzw. einen künstlichen Verbindungsgraben zur Roten Mulde bis zum Beginn der vorgenannten Floßgräben. Dazu kamen insgesamt 10 teilweise noch bestehende Floß-Teiche und mehrere Anschluss-Gräben.*

* Dieses Grabensystem war Bestandteil der weit verzweigten „Elsterflöße“, die sich sowohl auf der Weißen Elster in Verbindung mit dem großen Elsterfloßgraben zwischen Zeitz und Leipzig abspielte, als auch in mehreren ihrer Seitentäler, wie der Pleiße (mit dem Werdauer Wald), der Göltzsch (Weiße und Rote Göltzsch) und dem Schwarzbach (Landesgemeinde bei Erlbach).

Und obwohl die Anlagen hier bei uns nur den über die Göltzsch verlaufenden Teil der Flößerei unterstützten, so stellten sie doch zweifellos den eindrucksvollsten Abschnitt der gesamten „Elsterflöße“ dar, indem sie die Einzugsgebiete der drei großen Flüsse Weiße Elster, Zwickauer Mulde und Eger miteinander verbanden.

Die Geschichte ihrer Entstehung geht ins 16. Jahrhundert zurück und „Abwägung“ und Bau dieser Grabenanlagen stellen unter den damaligen Bedingungen außergewöhnliche Leistungen dar.

1563 – 1586 Regierungszeit des Sächsischen Churfürsten August I, dem „Vater der Elsterflöße“: Durch die Salzgewinnung (Salinen) im Raum Halle und den Brennholzbedarf der großen nordsächsischen Städte wie Leipzig entstand ein riesiger und ständig wachsender Rückstand bei der Holzlieferung, der allein durch die Waldbestände in den Tälern der Weißen Elster nicht ausgeglichen werden konnte. So rückten auch die ausgedehnten Waldgebiete hier am Oberlauf der Zwickauer Mulde in den Mittelpunkt des Interesses und weckten die Begehrlichkeit des Churfürsten und seiner Floßsachverständigen. Mit der „Scheitholz-Flößerei“ und dem Bau von Floßgräben über die Wasserscheide zwischen Mulde und Elster schuf man schließlich die technischen Voraussetzungen, auch diese Holzbestände auf die Göltzsch und die Weiße Elster zu bringen.

1578/1579 Bau des oberen Floßgrabens, der ältesten Grabenanlage in unseren Wäldern: Nachdem der „Oberaufseher aller Flößen selbst“, der Landjägermeister Paul Gröbel, zusammen mit dem Floßmeister Nicol Lippolt zum Eibenstock die Örtlichkeit besichtigt hatte, war man überzeugt, einen gut funktionierenden Graben über die Wasserscheide beim heutigen „Kleinen Riß“ auf die Weiße Göltzsch zu bringen, wenn man diesen von der Roten Mulde abzweigt und gleichzeitig einen Verbindungsgraben zur Weißen Mulde schafft, um ausreichende Wasserreserven zur Verfügung zu haben.**

** Erbauer des Grabens war Lorenz Fritzsch, der alte Schösser der Edlen von der Planitz zu Göltzsch und Besitzer des Hammergutes Niederauerbach. Er wurde unterstützt von Martin Zöbisch, dem „... reutenden Forstknecht ....“ (Oberförster) zu Georgengrün, der die Aufsicht über die Arbeiten zu führen hatte. Aufgrund von Schwierigkeiten beim Bau erhöhten sich die ursprünglich veranschlagten Kosten von 650 fl. (Florentiner Gulden) um über 347 fl., die der Churfürst erbarmungslos von Lorenz Fritzsch zurückforderte, so dass dieser verarmte und sein Hammergut verlor.

Nach Fertigstellung des Grabens verzögerte sich die Flößerei noch einige Jahre aufgrund von Fehlversuchen und ständig erforderlichen Nachbesserungen, da man offensichtlich nicht genügend Erfahrungen mit der Überwindung solcher Steilabschnitte wie dem der „Rißfälle“ besaß. Auch fehlte es an Floßteichen, mit denen man den Grabenzufluss regulieren konnte.

1584 Nachweislich wird in diesem Frühjahr erstmals auf dem Graben geflößt. In einem Bericht des Oberaufsehers Georg Hanß von Berbisdorf an Paul Gröbel heißt es: „... Auffem Muldengraben haben wir den 28. Martii Eingeworffen und ist aufem graben ser wol herfurgangen ....“. Während es also auf dem eigentlichen Floßgraben gut lief, werden im weiteren Bericht große Schwierigkeiten auf dem Steilstück der heutigen „Rißfälle“ und Verlandungen des anschließenden Flachstückes zur Weißen Göltzsch bezeugt.

1586 Peter Ficker aus Steinpleis, der spätere Gründer mehrerer Hammerwerke in unserem Gebiet, wird neuer Churfürstlicher Floßmeister und Aufseher über die Flößerei. Er lässt vermutlich bereits in diesem Jahr das alte „Grabenhaus“ am Beginn des oberen Floßgrabens bauen.***

*** Das erste hiesige „Floßhaus“ und Vorgänger der späteren „Muldenhäuser“, 1591 ist es nachweislich bereits vorhanden.

Infotafel 10: Floßgrabensystem (Teil 2)

Das hiesige Floßgrabensystem als Bestandteil der „Elsterflöße“ (2)

1587 - 1597 Die durchschnittliche Floßleistung auf der Göltzsch wird für diese Zeit mit jährlich 816 Klafter (2.700 m3) Scheitholz angegeben und liegt deutlich unter den Erwartungen der Floßverantwortlichen. Man ist sich bereits im Klaren darüber, dass der obere Floßgraben allein nicht ausreicht und ein zweiter Graben benötigt wird, mit dem auch die ausgedehnten Wälder weiter muldenabwärts erschlossen werden können.

1590 – 1598 In diesen Jahren erfolgten Voruntersuchung, „Abwägung“* und Bau des „Neugrabens“, dem hier sichtbaren unteren Floßgraben, der unterhalb vom „Grabenhaus“ und dem Zusammenfluss von Roter und Weißer Mulde begann und über die heutige Hammerbrücker und Friedrichsgrüner Flur und den „Großen Riß“ zur Roten Göltzsch führte.

* „Abwägung“ und Bau dieses Grabens sowie die Flößerei auf der Roten Göltzsch sind auf der Tafel „Der untere Floßgraben“ beschrieben, die sich in Fließrichtung etwa 500 m nördlich von hier befindet.

1591 Parallel zur „Abwägung“ des geplanten „Neugrabens“ legte man zur Verbesserung der Floßbedingungen des oberen Grabens erste Floßteiche an, und zwar nahe der Quelle der Weißen Mulde bei Kottenheide den „oberen Muldenteich“ und im Quellgebiet der Roten Mulde den „Neuwaldteich“.

1604 Die für dieses Jahr bezeugten schweren Unwetter richten auch ausgiebige Schäden am oberen Floßgraben an, insbesondere im Steilstück „...do der Graben übern Berck in die Göltzsch feldt ...“, also im Bereich der heutigen „Rißfälle“. Peter Ficker benennt an anfallenden Reparaturkosten unter anderem „...6 fl. (Florentiner Gulden) den Berckleutten und handt arbeiter und 1 ½ fl. vor Eisern gezeuge ...“.

1610/1611 Der untere Floßgraben wird an seinem Abzweig von der Mulde in östlicher Richtung durch den „Silbergraben“ in Verbindung mit „Silberwehr“ und „Silberteich“ erweitert. Gleichzeitig entstehen im Einzugsgebiet der Weißen Mulde der „Neuteich“ (im Stauraum der heutigen Talsperre) und der „Sauteich“ am Saubach.

1630 – 32 Die Errichtung des „Kiel-Floßgrabens“ als letztem Hauptgraben fällt mitten in die Zeit des „Dreißigjährigen Krieges“ (1618-1648), was nur deshalb möglich ist, weil Sachsen bis 1632 weitestgehend von den unmittelbaren Kriegswirren verschont bleibt. Finanzierung und Erbauung obliegen einem viergliedrigem Konsortium unter Leitung von Jobst Christoph Römer, dem damaligen Churfürstlichen Oberforstmeister und Oberaufseher der „Saale- und Elster-Flöße“. Am 10.Mai 1630 beginnt der Markscheider Hanns Brandt aus Freiberg mit Wasserwage, Wagestäben und sonstigen Instrumenten vom Ursprung des „Lautteren Seifen“ aus (Quelle des Steinbaches südlich von Mühlleithen auf der Südseite des Kammes), 5 Tage lang den Graben an den steilen Südhängen des Kiels „abzuwägen“.**

** Unterstützung erhält er vom damaligen Floßmeister Hans Abel Ficker (Sohn Peter Fickers) und dem Falkensteiner Bürgermeister Hannß Heroldt. Da er aber an der Wasserscheide Eger / Mulde zu hoch über dem Sauteich ankommt, muss er am 19. Mai nochmals in umgekehrter Richtung „verwägen“, indem er die „Wage“ über dem Sauteich „… umb ein gut theil tieffer …“ anschlägt. Nun ist der Grabenverlauf mit einer Länge von 850 Schnuren = ca.7,15 km gefunden. Der Bau der Anlage beginnt 1631, und trotz großer Schwierigkeiten durch das „abhängige“ und „wasserfällige“ Gelände sowie durch hinderliche „Steinfelsen“ und auch wegen des hohen Dammes des Floßteiches am Grabenbeginn beim „Lautteren Seifen“ ist besagter Floßteich bereits 1631 und die gesamte Grabenanlage 1632 fertig.

1633 Beginn der Flößerei auf dem neuen Graben, wobei man offensichtlich aus den Schwierigkeiten in den „Rissen“ der anderen Floßgräben gelernt hat. Im Steilstück zwischen Wasserscheide und Saubach werden nun zwei parallele Gräben angelegt, wobei jeweils einer beflößt und der andere ausgeräumt wird. Nur so lässt sich heute der sichtbare „doppelte Saubach-Riß“ erklären. Der verbleibende Höhenunterschied zum Saubach wird mittels einer hölzernen „Floßrutsche“ überwunden, danach wird die Flöße vom Sauteich unterstützt.

1862 Nachdem die hiesigen Floßgraben-Anlagen noch durch einige weitere Floßteiche ergänzt worden waren, kam es zur Einstellung der „Elsterflöße“ aufgrund des Baus der sehr viel wirtschaftlicheren Eisenbahn. Mit dem späteren Bau der Bahnlinie zwischen Falkenstein und Schöneck wurde auch ein Großteil des oberen Floßgrabens zerstört.

1920 – 25 Der Bau der Talsperre Muldenberg führt dazu, dass der interessanteste Abschnitt der Floßanlagen im Kreuzungsbereich der Zwickauer Mulde entweder im Bereich der Staumauer zerstört oder innerhalb des Stausees unter Wasser gesetzt wird.

1985 Der „Kiel-Floßgraben“, der inzwischen sein Wasser aus dem Einzugsgebiet der Eger der Talsperre Muldenberg zuführt, wird mit einer Kunststoff-Flutrinne restauriert. Damit ist er heute der noch besterhaltene Graben des hiesigen Floßgrabensystems.

Zusammengestellt von Rainer Schwalbe (Stand März 2015)

Infotafel 11: Unterer Floßgraben (Teil 1)

Der Untere Floßgraben als Bestandteil der einst in unseren Wäldern errichteten Floßanlagen (1)

Der 2012 rekonstruierte Abschnitt des unteren Floßgrabens wurde aus Gründen des Hochwasserschutzes mit einem Sohlgefälle von 0,2 % angelegt und ist deshalb am hiesigen Standort wesentlich tiefer als der viel flachere ursprüngliche Graben. Dieser führte vom ehemaligen „Grabenhaus“ im Bereich der heutigen Talsperre Muldenberg über eine Länge von 878 Schnuren (7,024 km) zur Wasserscheide zwischen Zwickauer Mulde und Weißer Elster beim „Großen Riß“, über den er in die Rote Göltzsch einfiel. Er diente der Scheitholz-Flößerei ins Sächsische Tiefland und seine Geschichte reicht als Bestandteil der sogenannten „Elsterflöße“ bis ins 16. Jahrhundert zurück. Die ältesten Flößerei-Nachrichten unseres Gebietes stammen von den Trützschlern, den ehemaligen Besitzern der hiesigen Wälder, die versuchten, sich an der Brennholz-Flößerei auf der Mulde für die Stadt Zwickau zu beteiligen.

1528/29 Überliefert sind ein Holzliefervertrag zwischen Georg Trützschler zum „Falkensteyn“ mit dem Zwickauer Bürgermeister sowie ein Gerichtsstreit mit den auf Schwarzenberg sitzenden Herren von Tettau, die „... dye mulda beym eybenstock sollen verhauen haben...“, also den Fluß bei Eibenstock abgesperrt hatten, um „Floßzoll“ zu kassieren.

1542 Jörg Trützschler zum Falkenstein bietet sich dem Rat der Stadt Zwickau erneut an: sein Bruder, Willhelm uf Elefeld, sein Vetter Hildebrand uf Oberlauterbach und er „...seund willens, etliche Scheitholz ufs Wasser zu flößen...“. In der Regierungszeit des Sächsischen Churfürsten August I (Vater August, 1563 – 1586) war besonders im nordsächsischen und sachsenanhaltischen Tiefland riesiger Bedarf an Brennholz für die dortigen Salinen (Salzgewinnung im Raum Halle/Merseburg) und die Brennstoffversorgung der großen Städte (Leipzig) entstanden, die durch die Holzvorräte im Einzugsgebiet der „Weißen Elster“ auf Dauer nicht abgedeckt werden konnten. Als man mit der „Scheitholz-Flößerei“ eine technische Möglichkeit gefunden zu haben glaubte, auch das Holz aus den riesigen Wäldern im Einzugsgebiet der oberen Zwickauer Mulde über die Göltzsch auf die Weiße Elster zu bringen, befasste man sich mit dem Bau von Floßgräben über die Wasserscheide zwischen beiden Fluss-Systemen.

1566 Um die Ergiebigkeit der hiesigen Waldbestände abzuschätzen, schickte der Churfürst Sachverständige in unser Gebiet, so auch den Rentmeister Barthel Lauterbach. Dieser berichtete zunächst, dass die Wälder vor der Mulde „... nur dürre Bestände auf nassen und sumpfigen Haiden ...“ seien, während die Hinterwäldler (Wälder zwischen Mulde und Gebirgskamm) zwar „ ... gutes Stammholz hätten ...“, dieses aber zur Zeit nicht als Floßholz zu den großen Städten im Norden gebracht werden könne.

1578/1579 Nach dem Bau des oberen Floßgrabens, dem ersten Graben über die Wasserscheide, der über die heutigen „Rissfälle“ in die Weiße Götzsch einfiel, stellte man sehr bald zwei Dinge fest:

1. die auf das Frühjahr begrenzte Floßkapazität des Grabens war viel zu gering, zudem die Flöße ja auch noch nicht von Floßteichen unterstützt wurde und

2. über diesen Graben konnte nur aus den bereits in Churfürstlichem Besitz befindlichen Schönecker Wäldern abgeflößt werden, die riesigen Waldreserven muldenabwärts blieben ungenutzt.

1579/1580 Der Churfürst erwirbt deshalb über Unterhändler für einen Spottpreis die weiten zum Rittergut Auerbach gehörigen Wälder von Hans Dietrich Edler von der Planitz.

1582 Kauf der Ellefelder Wälder von den Gebrüdern Georg Wilhelm und Georg Albrecht Trützschler, das entspricht nur einem Viertel des damaligen Trützschlerischen Waldbesitzes, die übrigen drei Viertel verbleiben im Eigentum der Trützschler.

1586 Neuer Churfürstlicher Floßmeister wird mit Peter Ficker aus Steinpleis ein damals für unser Gebiet sehr wichtiger Mann, dem fortan die Aufsicht über die hiesige Flößerei obliegt und der in den Folgejahren hier mehrere Hammerwerke gründen wird.

1590 Beginn der Voruntersuchungen für den Bau eines zweiten Floßgrabens. Gegenüber sehr kühnen und weitreichenden Projekten setzt sich aus finanziellen Gründen schließlich der untere Floßgraben zur Roten Göltzsch durch, dessen Beginn zunächst als Anschluss an einen „Uberfahl“ des bestehenden oberen Grabens geplant war.

Infotafel 11: Unterer Floßgraben (Teil 2)

Der Untere Floßgraben als Bestandteil der einst in unseren Wäldern errichteten Floßanlagen (2)

1591 „Abwägung“ (Vermessung) des unteren Floßgrabens durch den Schneeberger Markscheider Martin Weigel, der beim heutigen „Großen Riß“ anschlägt und nun einen vollkommen selbständigen Graben über Friedrichsgrüner und Hammerbrücker Flur bis zum „Grabenhaus“ bei der heutigen Talsperre Muldenberg führt. Dabei ist er gezwungen, ein äußerst geringes Sohlgefälle von nur 3 bis 4 cm auf 100 m (0,03 bis 0,04 %) anzusetzen, für die damaligen Bedingungen eine Meisterleistung.

1597/1598 Nach mehreren Jahren Verzögerung erfolgt endlich der Bau des unteren Floßgrabens.

1599 Im Frühjahr beginnt die Flößerei auf der Roten Göltzsch mit Hilfe des neuen Grabens, der zunächst nur das notwendige Wasser zuführt. Die Floßleistung allein auf der Roten Göltzsch wurde mit jährlich 2.000 Klafter (ca. 6.600 m3) angegeben, gegenüber lediglich 816 Klafter (ca. 2.700 m3) auf der gesamten Göltzsch in den Jahren zuvor. Durch eine Kombination aus Flößerei und Holztransporten auf dem Landweg ist man nun in der Lage, die „Muldenflöße“ und die „Elsterflöße“ miteinander zu verknüpfen. Nach Dörfel dauerte ein Holztransport aus dem Kammgebiet unseres Gebirges bis nach Leipzig 3 Jahre und verlief wie folgt:

- 1. Jahr: das Holz wurde auf der Großen Pyra mit Unterstützung des „Schwarzen Teiches“ und auf dem Heroldsbach mit Unterstützung des „Heroldsteiches“ hinab ins Muldental zum Holzanger beim heutigen Rautenkranz geflößt; von hier brachten es verdingte Fuhrwerke zunächst muldenaufwärts und dann auf der so genannten „Floßbahn“ hinauf zum unteren Floßgraben.

- 2. Jahr: im Frühjahr wurde es auf der Roten Göltzsch und dann auf der Göltzsch bis nach Greiz geflößt und hier aus dem Wasser genommen und getrocknet.

- 3. Jahr: erst im dritten Jahr erreichte das Holz über die Weiße Elster und den großen „Elstergraben“ die Stadt Leipzig.

1602 Erstmals wird nun auch in den Wäldern am unteren Floßgraben Holz eingeschlagen, und zwar „... 1.087 Klafter uf George Christoff Trützschlers seeliger Witwen …“ Wälder.

1604 Für dieses Jahr sind schwere Unwetter mit ausgiebigen Schäden am Graben bezeugt. Besonders betrifft dies den Steilabfall vom unteren Floßgraben in die Rote Göltzsch, wo infolge der Erosion nach und nach der „Große Riß“ aus dem Berg ausgewaschen wird und man immer wieder Bergleute brauchte, um „... die großen stein und Felßen zu zerschlagen und auszubrechen ...“. Man hilft sich, in dem man in den Folgejahren eine Nebenflöße auf dem Gahlenbach einrichtet, der bei der Ellefelder „Doppelbrücke“ in die Rote Göltzsch mündet. Dazu baut man die „Hohe Brücke“ über den „Großen Riß“ und verlängert die „Floßbahn“ bis zum ebenfalls neu angelegten „Weiberteich“, der diese Nebenflöße als Floßteich unterstützt.